A terra guarda a memória larga

Sophia Pinheiro

Uma das memórias que possuo de quando eu era criança, é de minha mãe dizendo como ela gostava do cheiro de bosta de vaca. Um cheiro que a transportava para sua infância, em uma pequena roça entre Itapuranga e Uruana (Goiás). Outras das memórias que tenho desta mesma roça, são de ouvir estórias que falavam sobre uma pedra preciosa dentro do coração do boi, haveria que ter sorte – para encontrá-la. Nunca encontrei pedra preciosa, mas vi meu primo levar um coice no peito, criação virar alimento, espiga de milho virar boneca, o lugar onde meu bisavô morreu cortando lenha, tia luzia encantar cobras (essa minha tia foi picada duas vezes e não teve nada porque ela benzeu a cobra e se benzeu também. Ela é uma das poucas pessoas que sabem benzer cobras. É um ofício, né? Uma missão que não pode ser ensinada para qualquer pessoa porque senão esse poder enfraquece).

A terra guarda a memória larga

Sophia Pinheiro

Uma das memórias que possuo de quando eu era criança, é de minha mãe dizendo como ela gostava do cheiro de bosta de vaca. Um cheiro que a transportava para sua infância, em uma pequena roça entre Itapuranga e Uruana (Goiás). Outras das memórias que tenho desta mesma roça, são de ouvir estórias que falavam sobre uma pedra preciosa dentro do coração do boi, haveria que ter sorte – para encontrá-la. Nunca encontrei pedra preciosa, mas vi meu primo levar um coice no peito, criação virar alimento, espiga de milho virar boneca, o lugar onde meu bisavô morreu cortando lenha, tia luzia encantar cobras (essa minha tia foi picada duas vezes e não teve nada porque ela benzeu a cobra e se benzeu também. Ela é uma das poucas pessoas que sabem benzer cobras. É um ofício, né? Uma missão que não pode ser ensinada para qualquer pessoa porque senão esse poder enfraquece).

Cavalo

2021, Cássia Nunes

Vídeo

Caminho

2020, Sallisa Rosa

Vídeo

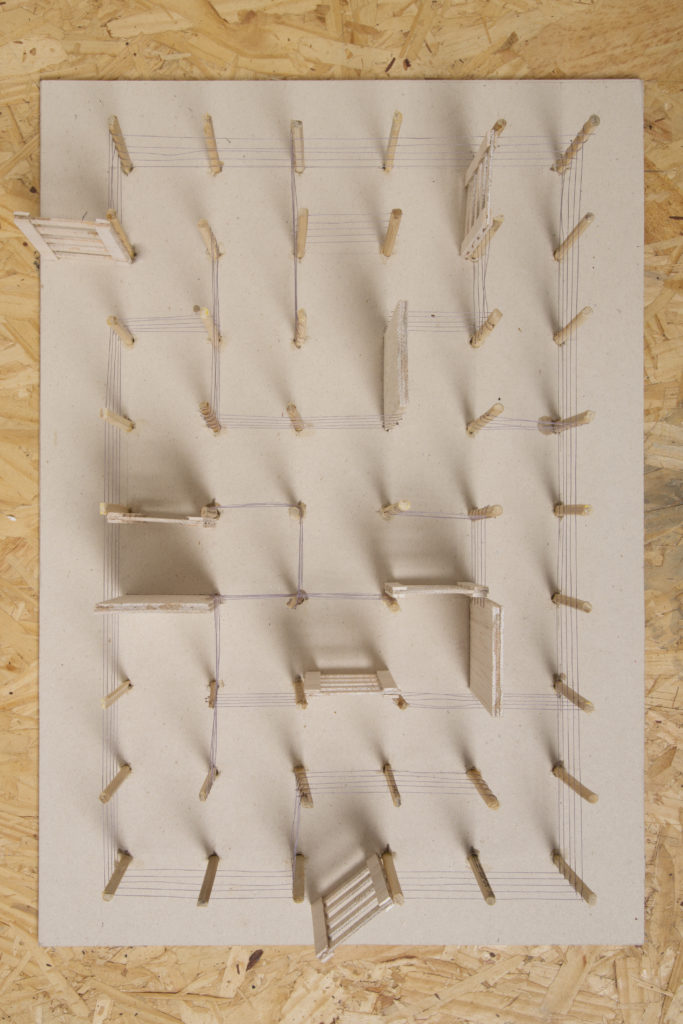

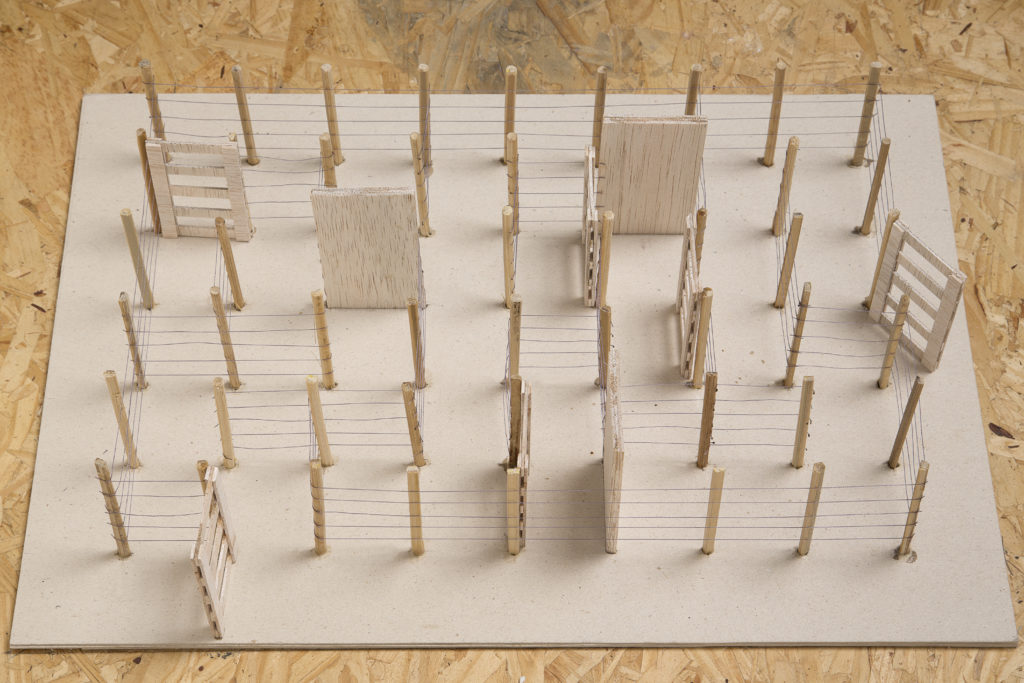

Curral

2016, Talles Lopes

Madeira, aço, alvenaria e concreto.

Carne Moída

2008, Raquel Nava

Vídeo

Este projeto foi contemplado pelo Edital de Artes Visuais – Lei Aldir Blanc

Concurso nº 03/2021 – Secretaria de Cultura – Governo Federal